Я, наверное, последний натурфилософ, который так себя открыто называет...

Однажды Римский император послал легион дойти до края света...

Я призван во имя прошлой философии идти до края познания...

И будь, что будет.

Царёв Павел Петрович

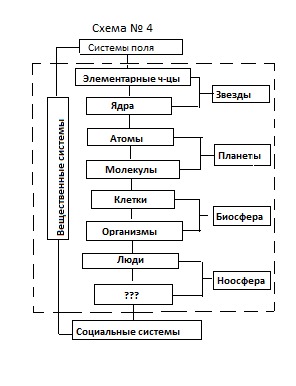

Из схемы № 4 ясно, что УОМы представлены, как развитие объекта параллельно с развитием его субъекта. Например, развитие планетарных объектов протекает от атомов к молекулам, в то время, как сам объект из относительно однородного, начинает дифференцироваться на ядро, мантию, кору следуя дифференциации своих субъектов.

Из схемы № 4 ясно, что УОМы представлены, как развитие объекта параллельно с развитием его субъекта. Например, развитие планетарных объектов протекает от атомов к молекулам, в то время, как сам объект из относительно однородного, начинает дифференцироваться на ядро, мантию, кору следуя дифференциации своих субъектов. б) Собственно в филогенетическом развитии именно менталитет передается следующему поколению, переходя на новый уровень доли декларативных представлений (уровень абстракции), обогащаясь за счет «ближайшей к индивидуальному сознанию» части общественного сознания. И это обогащение происходит, как раз за счет той части общественного сознания в индивиде, которое и находиться в подсознании, потому что менталитет – больше (по выбору варианта действия, рост порядка абстрактного поведения) индивидуального сознания.

б) Собственно в филогенетическом развитии именно менталитет передается следующему поколению, переходя на новый уровень доли декларативных представлений (уровень абстракции), обогащаясь за счет «ближайшей к индивидуальному сознанию» части общественного сознания. И это обогащение происходит, как раз за счет той части общественного сознания в индивиде, которое и находиться в подсознании, потому что менталитет – больше (по выбору варианта действия, рост порядка абстрактного поведения) индивидуального сознания.