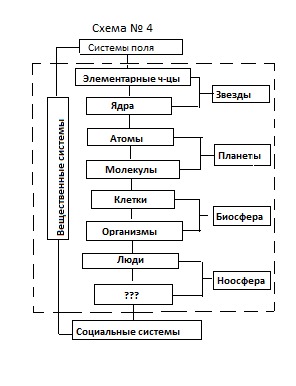

Нашел у себя давнюю, можно сказать первую свою натурфилософскую работу, где, как раз, и представлено мое мировоззренческое представление о сосуществование субъекта и объекта в природе. Приведу из нее некоторые моменты: в этой работе говорится не о субъекте и объекте, а о существовании УОМов (уровней организации материи), столь популярной идее для позднего диамата. Приведенная к такому виду (См. Сх № 4 ): она и послужила мне прообразом к представлению об универсальном способе существования Природы, как субъекта и объекта.

Из схемы № 4 ясно, что УОМы представлены, как развитие объекта параллельно с развитием его субъекта. Например, развитие планетарных объектов протекает от атомов к молекулам, в то время, как сам объект из относительно однородного, начинает дифференцироваться на ядро, мантию, кору следуя дифференциации своих субъектов.

Из схемы № 4 ясно, что УОМы представлены, как развитие объекта параллельно с развитием его субъекта. Например, развитие планетарных объектов протекает от атомов к молекулам, в то время, как сам объект из относительно однородного, начинает дифференцироваться на ядро, мантию, кору следуя дифференциации своих субъектов.«Молодые диски (у звезды, из которых в дальнейшем формируются планеты) в основном содержат водород и гелий. В их горячих внутренних областях частицы пыли испаряются, а в холодных и разреженных внешних слоях частицы пыли сохраняются и растут по мере конденсации на них пара». Дуглас Лин Происхождение планет elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430...

Т.е. по А.П.Виноградову происходит «зонная плавка» будущих планетезималей из которых постепенно начинают формироваться планеты. Т.е. начинается тепловая дифференциация состава вещества при одновременном «сдуве» легких химических элементов (Н, Не) солнечным ветром к дальнему краю диска (этакая звездная «доменная печь»). В свете моей схемы это соответствует этапу существования, в основном атомов в различных ионных формах. Появление и рост планетезималей постепенно приводит к преобладанию в этом процессе существование молекул, а более конкретно, суть переход из процессов плазмохимии и фотохимии к химическим процессам, которые и составляют основу химической эволюции планет. Причем, многие из них приобретают другой, независимый от звезды источник энергии, а именно:

1) энергию ядерного распада (в отличие от энергии ядерного синтеза) тяжелых элементов (U, Тh),

2) гравитационную энергию сжатия планеты, которая протекает как за счет аккумуляции относительно тяжелых элементов (Fe, Ni) в центре планеты, и относительно легких (С, О, N, S) в коре планеты путем конвекции жидких составляющих - мантии и ядра.

Именно это конвекция сопровождается многочисленными химическими реакциями, которые и обеспечивают, в конечном счете «жизнь» планеты. Причем, на разных глубинах (с разными физическими (P, Т)) условиями и с разными установившимися со временем концентрациями веществ (в ходе текущей планетной эволюции) эта «жизнь» различная. К какому итогу стремиться эта эволюция? – согласно моей идее о стремление субъекта объекту – к образованию кристалла – «всеобщего субъекта». Так по одной гипотезе, набирающей популярность (ИДСЗ — икосаэдро-додекаэдрическая структуры Земли), в центре Земли существует Геокристалл (внутреннее ядро) который со временем растет и эволюционирует. Вот как описывают сами авторы эту эволюцию: «Гравитационные силы и экзогенные процессы сжимали вещество планеты, увеличивая плотность и температуру к её центру, так в центре будущей планеты образовался расплав более плотных элементов. Концентрация этого расплава со временем стала соответствовать пересыщенному состоянию. В таком расплаве, как и при обычных кристаллизациях вещества, с увеличением концентрации обязательно должны были возникнуть зародыши кристаллизации. Сливаясь друг с другом, они быстро стали стремиться составить определённую кристаллическую решётку… Дальнейший рост кристалла порождает восходящие и нисходящие потоки вещества внутри расплава, что со временем способствует возникновению аналогичных потоков и затем конвекционных потоков внутри следу¬ющих оболочек планеты. Нисходящие потоки, скорее всего, возникают значительно раньше восходящих, что способствует преобладанию процессов гравитационного сжатия в начальных стадиях функционирования Гео¬кристалла…Для первичной угловатой формы Земли первой кристаллической структурой ядра могла стать самая простая из них — тетраэдрическая, которая сформировалась в протерозое, 1 миллиард 800 миллионов лет назад, а до этого момента структурные поля в тектонике Земли отличались «амёбоидностью» форм, полным отсутствием линейности… Дальнейшее развитие Земли уже стало определяться перерастанием её внутреннего ядра от формы тетраэдра к более сложным — кубу, октаэдру, икосаэдру, додекаэдру, всё более приближаясь к сфере. Земная кора, как и весь облик планеты, при этом приобретали всё новые и новые симметрии, сохраняя и прежние, причём некоторые силовые оси прошлых многогранников стали частью силовых осей последующих, другие же сейчас находятся в пассивном состоянии или в стадии разрушения (например, подводный хребет девяностого градуса в Индийском океане)» (Земля-? - большой кристалл Н.Ф.Гончаров, В.С.Морозов, В.А.Макаров Вwww.geokniga.org/books/15843). Не думаю, что такая эволюция протекала столь прямолинейно.

Во-первых, нельзя забывать о температурном режиме кристаллизации, который изменяется периодически: кора планеты играет роль «крышки чайника», которую периодически «сносит» вулканическая активность, а значит, следует учитывать фактор перекристаллизации. Во-вторых, при кристаллизации со временем меняется состав «раствора», что, впрочем, может как раз, и быть причиной эволюции формы, как самого геокристалла, так и возникающих рядом с ним «завязей» новых кристаллов. Но, так или иначе, суть планетарной эволюции не меняется. Субъект (атомный «остов», и молекулы) стремится к объекту – планете.

Примерно, то же самое можно сказать и об эволюции звезд (субъекты – элементарные частицы, ядра атомов). Только с учетом разницы диапазона температур, в которых происходит существование субъектов планет и звезд, при эволюции звезд «крышка» (фотосфера) не просто «попыхивает» вулканами – ее реально «сносит» взрывом, как при образовании белых карликов так и при образовании «сверхновых». Говорят и о звездах разных поколений… Но, если, все же представить классическим образом эволюции звезды в качестве непрерывного процесса, то она будет выглядеть как процесс усложнения субъектов от водородно –гелиевой звезды от протон-протонного цикла синтеза, к кислородно-азотно-углеродного цикла трансформации субъектов, до серии существования других циклов ведущих к образованию и накоплению в недрах звезды относительно инертных ядер железа. Но все познается, как говориться в сравнении. При эволюции звезд меняются и физические условия существования субъектов звезды… Простой пример: мы так привыкли, что при нагревании смеси водорода и кислорода она взрывается с оглушительным взрывом образуя необратимо воду, что даже представить не можем, что при 5000˚- если б вода сама там появилась то она – разложилась также со взрывом на водород и кислород. Так же и со стабильностью ядер железа. Именно их диссоциация, в основном до гелия, обеспечивает энергию взрыва сверхновой. Но я – не о взрывах, а о некоторой «теоретической» звезде, чей эволюционный путь оказался бы непрерывным. Рассматривая такую звезду, мы наблюдали бы непрерывное усложнение субъектов, за счет поглощения более элементарных субъектов (Н, Не). Т.е. то же стремление субъектов к объекту. И создание все более сложных элементов. Теоретически, исходя из гипотезы Ю. С. Черкинского, согласно, законам химии и термодинамики можно прийти к существованию последнего химического элемента. (См. «ЭЛЕМЕНТ №... ПОСЛЕДНИЙ». Ю. С. Черкинский «Химия и жизнь» Сентябрь 1973 »). publ.lib.ru/ARCHIVES/H/''Himiya_i_jizn'''/_''Himiya_i_jizn'''_1973_.html ). Там, Ю. С. Черкинский, исходя из своих математических выкладок, пришел к выводу, что последний (по сложности) элемент будет иметь «атомный номер максиэлемента— величина порядка 1010». «Чемодан представить себе нетрудно, сложнее нашему привыкшему к относительному порядку разуму реально ощутить такое необычное образование, как этот гипотетический максиэлемент. Элементарные частицы в нем предельно плотно заполнили отведенное им пространство. Нуклоны теснятся в центре атома, внутри боровской орбиты — там, где положено находиться ядру. А электроны до предела насытили все возможные орбиты. Можно сказать, что в этом максиатоме ядро «запрессовано» в сплошной массе электронов». Ему удалось: «рассчитать такие параметры максиэлемента, как эффективный атомный радиус — 2-10(-9) метра, энтропия—100 кал/град-атом, энергия диссоциации— 15 кал/г-моль, энергия ионизации — 0,15 вольта».

Но, более всего, любопытно то, что исходить из предполагаемой плотности такого вещества (примерно тонна на кубический сантиметр), то окажется, что эта плотность соответствует плотность белых карликов (остающейся после взрыва «новой» звезды)… Но и на этой эволюция «теоретической» звезды может не закончиться. В зависимости от своей массы, при остывании, она может превратиться в нейтронную звезду. А эту нейтронную звезду, учитывая ускоренную тенденцию роста доли нейтронов в наиболее стабильных ядрах химических элементов по сравнению с ростом номера элемента (количества протонов) в таблице. Д,И. Менделеева, формально можно считать одним ядром безумно большого атома. На память приходит Демокрит, который считал по Аацию I 12,6. «Демокрит... [учил], что может быть атом размером с наш мир» или по Аристотелю: « Аристотель de gen. et inter. A 8. 326 а 9. Демокрит говорит, что каждое из неделимых [телец] бывает более тяжелым вследствие большего размера». (ФРАГМЕНТЫ ДЕМОКРИТА И СВИДЕТЕЛЬСТВА О ЕГО УЧЕНИИ. Перевод с древнегреческого А.О.Маковельского). То есть. Опять мы сталкиваемся со стремлением субъекта к объекту, сопровождающим эволюцию этого объекта. Можно задаться вопросом: что же это за субъект ставший объектом? Дать название, типа геокристалл – самое простое, а вот, так сказать лицезреть его воочию? Это действительно, трудно ведь он окончательно формируется в конце эволюции объекта, да и в силу специфики УОМов, часто далеко от нашего мира, или глубоко… Но, все же иногда, можно. Для геокристалла исследуя вулканические разломы на его поверхности… Иногда: «на кончике пера», по предполагаемой его плотности… Ну, хорошо, а, если поискать суперсубъект в живом мире? Какой он?

Чтобы не утонуть в «песке» зыбких аналогий, вернусь к изначальным определениям: субъект - это дискретное экстенсивное бытие. В профаном понимании: свойство дискретности субъекта дает ему в его объекте возможность «переходить» в другого субъекта и обратно. Это подразумевает определенный цикл бытия субъекта в своем объекте. Объект же – по своему определению непрерывный и интенсивный. Т.е. обеспечивает в себе этот переход субъектов друг в друга. Регулирует характер и интенсивность этого перехода. Поскольку он интенсивный, то он же и задает границы непрерывного изменения субъекта.

Если отталкиваться от сказанного, то в звездах, как объектах - их масса и состав элементов служат регулятором в образовании протон-протонного цикла, и кислородно-азотно-углеродного цикла, которые и определяют границы бытия их субъектов. Цикл – потому, что в конце сложной ядерной реакции получается не только продукт (Не-4, но и изначальный Н). В этой сложной реакции ядра Н «бытийствуют» сливаясь друг с другом с образованием других элементов, вплоть до Ве-8. Это – диапазон «бытийствования» субъектов звезд первого поколения (после «Большого взрыва»). Результат такого «бытийствования» усложнение субъектов. Естественно, они еще мало похожи на свой субъект. По мере выгорания водорода, происходит структуризация объекта, формируется его ядро (несмотря на периодическое перемешивание слоев звезды), насыщенное гелием. «Рабочий слой» звезды уходит из центра к поверхности ядра, опоясывая его активным слоем. В самом ядре, частично из-за продолжающегося гравитационного сжатия частично из-за экранирования излучения температура продолжает расти. Основная причина взрыва звезд первого поколения, в общем-то, даже не начало тройной реакции с Не (получение ядер углерода), скорость которой мала, а температура протекания велика, а в том, что при появлении углерода быстро устанавливается С-N-О цикл (с пониженной температурой ее начала) и плазма оказывается «перегретой» …. Таким образом, диапазон существования субъекта звезд первого поколения, оказывается ограниченном естественным образом, накоплением Не, который, естественно, не может служить, в качестве примера тождества между субъектом и объектом. Он лишь показывает тенденцию к этому в форме появления внутри самого субъекта ядерных превращений, являющейся сутью существования самого объекта (звезды). Ну, конечно, показал стремление субъекта (микромира) к объекту (макромиру) в усложнении своего состава, и увеличении своего размера. Т.е. звезды первого поколения – является лишь частью эволюции «теоретической» звезды. Сама же звезда своим делением на, собственно, ядро, зону лучистой передачи энергии, конвективную зону, фотосферу, где процесс передачи энергии вновь становиться лучистым. Уже своим делением, объект начинает уподобляться своему субъекту, хотя бы тем, что в них при стабильности ядра объекта (звезды), продолжается непрерывное «бытие» элементарных частиц электронов и фотонов в фотосфере, т.е. взаимодействие частиц еще не стало дискретным. Кроме того, у электронов кинетическая энергия достаточна для некоторого участия в ядерных процессах, например: в рер – процессе, или превращении Ве-7 в Li -7. Наибольшее подобие (но не тождество!) объекта субъекту соответствует, как я писал для белого карлика и нейтронной звезды, в которых: «…вырожденные электроны с кинетической энергией ~ 1 Мэв может удержать в белом карлике только огромное синергетическое (общее) электрическое поле нескомпенсированных электронами ионов. Это синергетическое электрическое поле, как и в атомном ядре, при равнораспределённой плотности заряда (капельная модель) кумулирует к поверхности квантовой звезды согласно теореме Гаусса» (Ф.И. Высикайло. cyberleninka.ru/article/n/detalizatsiya-i-obsch...). В принципе. То же можно сказать и о планете, как объекте. Но есть и различия:

1. На поверхности планеты, сохраняются следы меняющейся формы объекта.

2. А главное: кристаллическая связь объекта – не единственная форма связи участвующая в химическом способе существования субъекта. Она получает преимущества в недрах планеты, благодаря наиболее плотной компоновке субъектов в ядре планеты и преимущественного металлического состава ядра, полученного в результате изначальной гравитационной дифференциации состава объекта. Чем дальше от начала образования объекта и от его центра, тем более разнообразные по характеру реакции будут преобладать, образуя различные породы, состоящие из различных минералов.

Естественно поэтому, что при своем росте геокристалл не только меняет свою форму, но и диапазон существования его субъектов, будет ограничен, по-крайней мере, земной корой.

Теперь вновь о суперобъекте биосферы. Как и в случае со звездой и планетой субъекты биосферы эволюционируют в сторону усложнения как показано на схеме № 4. Основное усложнение от отдельной клетки, до организма. Но если в предыдущих случаях движение от субъекта к объекту можно представить в качестве реального (или теоретически рассчитанного) суперобъекта, то для биосферы это сделать затруднительно. По-крайней мере, нельзя ожидать, что ответ о суперсубъекте биосферы будет продолжением ряда суперобъектов звезд и планет. Основания для этого различия очевидны:

1. Источник существования (бытия) биосферы (солнце) вне самой биосферы в отличие от звезд и планет. Но это – полбеды, для процесса формирования суперобъекта. Хотя различия мощности этого внешнего источника и определяют различие в его образовании по географическим зонам.

2. Гораздо серьезнее – рельеф местности рассекающий биосферу на множество труднопроходимых зон.

3. Еще один важный фактор: различный состав почв, питающих биосферу различными минералами.

Если кто-то подумает, что это – малозначимо для Мирового океана, пусть вспомнит, например, о миграции угрей на нерест в Саргассово море, при которой они преодолевают расстояние в четверть Земного шара. Задайтесь вопросом – для чего им это нужно? Да еще – их привязанность к определенной глубине… Хотя, конечно, в морской воде – преграды послабже… Может, поэтому именно там мы и встречаем самых больших животных? Или их гигантизм – следствие из обитания в воде?... Для ответа на этот вопрос, взглянем на этот вопрос пошире. А что мы вообще понимаем под организмом?... Да, целостность. Но не менее значимо: сбалансированность в работе специализированных клеток, которые делят одну судьбу всего организма. А для суперсубъекта – еще и самодостаточность собственного организма для своего существования… Стоит перечислить эти требования к суперобъекту и сразу приходит на ум – понятие экосистемы. Причем, не просто экосистемы, а экосистемы, стремящиеся к определенному состоянию – климаксу. «КЛИМАКС [гр. кИтах — высшая точка, кульминация] — стабильное состояние сообщества (экосистемы), в котором климаксовое сообщество (экосистема) поддерживает само себя неопределенно долго, все внутренние его компоненты уравновешены друг с другом». ru-ecology.info/term/18103/. Но и в данном случае – в экосистемах, по факту, множество животных. Можно ли среди них, все же выделить «суперсубъект»? Можно, причем, следуя тому же принципу. А именно, суперсубъектом данной экосистемы будет, так называемые «ключевые виды» этой системы. Теперь оно (т.е. понятие ключевого вида) относится к виду, «влияние которого на или экосистему является очень большим, гораздо более существенным, чем этого следовало сообщество ожидать исходя из его распространенности» (Пауэр, Миллз, 1999)… В конкретных сообществах порой очень трудно (если вообще возможно) выделить ключевые виды».

Экология. Митчелл Пол bio.wikireading.ru/17982

«Исчезновение единственного ключевого вида, даже такого, который составляет незначительную часть биомассы сообщества, может спровоцировать серию взаимосвязанных исчезновений других видов, что известно как каскад вымирания. В его результате появляется деградированная экосистема с гораздо более низким биологическим разнообразием на всех трофических уровнях. Возвращение ключевого вида в сообщество не обязательно восстановит последнее до исходного состояния, если к этому времени исчезли другие его члены и нарушены компоненты окружающей среды (например, почва). ru-ecology.info/term/48786/.

Т.е., опять же определение ключевого вида экосистемы, проводится через тесную взаимосвязь видов экологической системы, составляющих одно органическое целое этой экосистемы. Чтобы эта экосистема была устойчива, в ней должны быть представлены ключевые виды продуцентов, консументов и редуцентов (деструкторов). Хорошо, если один из них сможет совмещать несколько функций (например, лишайники).

4. А теперь – самое интересное. Если сравнить субъекты звезд и планет. То я в качестве их я имел реальных субъектов: множество ядер, атомов, молекул, которые «бытийствуют» переходя друг в друга. А в случае с биосферой у меня на первый план выходит виды животных, что соответствует в отношении субъектов звезд и планет качественно определенному веществу я не атомам и молекулам. Т.е., в принципе, я был бы должен говорить не о «ключевом виде» в качестве «суперсубъекта», а об клетке, организме. Существенно ли это? С одной стороны – нет. Ведь если я говорю о геокристалле – я не говорю о том к какому типу обычных кристаллов его можно отнести Если я говорю о нейтронной звезде, то не говорю, к какому периоду или ряду ее следует отнести. Я рассматриваю их общность состава и строения. И с этой точки зрения, все равно что я рассматриваю – элемент вещества, или вещество.

Но, с другой стороны, все же в «строительстве» геокристалла и нейтронной звезды принимают участие именно, последовательное усложнение отдельных элементов, а не веществ. Элементов, которые продолжают действительно существовать «в промежутках» между своими трансформациями друг в друга. В этом смысле разумнее было рассматривать те же лишайники, как симбиоз водоросли и гриба, или человека (в физическом плане), как отдельную экосистему, в которой клеток человека, примерно, столько же, сколько клеток различных (патологических и полезных) бактерий (ria.ru/20160111/1357907466.html). Но эту поправку приходится принять исходя из появлении смертности у многоклеточных. Поэтому минимальной единицей эволюции субъекта правильнее принять вид (род, класс, семейство и т.д.). Только вот, проблема, отвергнуть совсем субъект, как элемент, я тоже не могу, потому как тогда виды будут появляться, как бы «ниоткуда», более того «за бортом» рассмотрения «суперсубъекта» остается такое важное понятия для стадных животных, как «вожак». Исходя из указанных соображений, я не только не отбрасываю понятия организма и клетки в процессе общего стремления субъекта к объекту, но рассматриваю эволюцию субъекта и объекта от ключевых видов до экосистем, как особенной ее формы.

О ноосфере я много говорил в основном тексте. Здесь я выскажу лишь замечания в общем контексте данной главы.

1. По поводу вопросов стоящих в Сх.№ 4 их я склонен заменить их на человек + орудия труда, где под орудиями труда я понимаю постадийное обобщение, типа, человек + ручное орудие труда, человек + машина, далее, человек + производственно-энергетический комплекс и человек + компьютер. Хотя и необязательно именно так.

2. Мало того, что сам человек неотделим от биосферы. Он в ней формирует свою реальную, «окультуренную» экосистему, в которой он, безусловно, является суперобъектом. Без него эта экосистема, безусловно, начнет разваливаться в течение суток.

3. Естественно, интересно бы знать, что следует в будущем. Можно только предположить, что:

а) каждый следующий субъект нового УОМа – включает в себя предыдущий;

б) социальные системы подразумевают под собой организованное разумное общество себе подобных;

Казалось бы ничего такого необычного, чтобы отличало ноосферу от общественных систем современности, если бы не одно но… Если следовать Гегелевскому (или Энгелевскому) закону отрицания отрицания граничные вещественные структуры выделенные на Сх.4 штрихпунктирное линией должны обладать двойственной волновой- корпускулярной структурой… И это вряд ли душа и тело (по-крайней мере – не то, что сейчас под ними подразумевают). Хотя… Вы же хотели чего-нибудь необычного?